ハミは馬と人を繋ぐ共通言語

いずれにしても、馬をコントロールし人馬のコミュニケーションを円滑にするためのハミは、人類と馬をつなぐ世界共通の言語のようなものといえるだろう。ハミがなかったら人類と馬はここまで親しくはなれなかっただろうし、乗り手のすべてはこのシステムを生み出した古代の人々に感謝すべきなのだ。

200種類、あるいはそれ以上あるといわれるハミは、馬の性格やタイプ、乗り手の習熟度、競技の種類などによってさまざまに分かれ、たくさんの選択肢がある。大切なのは馬が快適に人の指示に応えるよう、タイプやサイズの合ったものを使うこと。そして、馬の振る舞いや反応をみながら日ごろの口中ケアにも注意。人馬のコミュニケーションは、人が馬を思う気持ち次第でゼロにも100にもなる。

ハミをくわえると馬の口は…

ハミは馬の前歯と奥歯の間にある歯のない部分「歯槽間縁(しそうかんえん)」に収まるよう頭絡の長さを調節し口にくわえる。銜環(はみかん)とよばれる両サイドの輪に手綱をつなげ、そこから人の指示が伝わるようになっている。ハミのタイプには棒状のものもあるが、一般的な水勒ハミは中央につなぎ目のあるジョイント銜が基本とされる。荒い手綱操作はとにかく禁物。引きすぎると馬の口角にぶつかり傷をつけてしまうこともある。また、口を開けている様子が頻繁に見られるときは、口中に何か問題がある場合も多いので特に注意しよう。

馬に心地よい、ハミ付けで知っておくべきこと

ジョイントの構造だけではなく、ハミ環の形状によって水勒ハミの種類はさらに増えていく。ハミ環が自在にまわる「ルーズリング」がもっとも馬の口へのアタリが柔らかく、卵形のハミ環が特徴のエッグバットはハミ環が回転しないのでハミ身の位置も安定する。そしてD字型のハミ環でDバミとも呼ばれる「Dリング」は馬への指示をもっとも明確に伝える水勒ハミ。馬の馴致度や性格を見極めて最適なものを用意しよう。

馬がきちんとハミを受け入れているのか、正しい状態で装着できているのかを確認することは大切なこと。自分が乗る馬だけでなく、ハミを装着している馬を見てみると、さまざまな状態が観察できるかもしれない。馬に優しい一歩進んだハミつけのために学んでおこう。

●口角にシワ1本。ウエスタンの場合は触れるくらい。

馬がハミをくわえて口角にシワが1本入るくらいが理想。頭絡の頬革の長さ調節とともにハミの銜身(はみみ)の長さが馬の口の幅と合っていないと口角が傷ついてしまうし、長すぎると正しい扶助ができなくなってしまう。ウエスタンの場合は、手綱をゆるめに設定するため、口角に触れるくらいの設定が望ましい。

●ハミつけのとき馬が嫌がるしぐさをしたら注意!

ハミをつけるとき馬がハミを見て「ビクッ」としたり、口にハミを持っていったときに、頭を振ったりしたら、これはハミを嫌がっているサイン。ハミが嫌なのか、口の中に傷があるのか、または歯が痛いのか。何かトラブルを抱えている可能性があるので、まずはそこをチェック。

●寒い季節はハミを暖めてから装着を。

その昔、米国のコロラド州には条例まであったというから、これは肝に命じておきたい。寒い季節に冷たいものを口にするのは誰でも嫌なもの。馬だって氷のように冷たいハミを急にくわえさせられたらショックだろう。そこで冬になったら、ぬるま湯に浸しておいたり、手でしばらく暖めておくなどの心配りをして暖かいハミをつけてあげよう。

●口の中、歯の状態もきちんとケアしよう。

口の中に傷や痛みがないかを日々確認するのはハミを上手に使うための第一歩。そして、ハミの収まりをより快適にするために整歯(せいし)は大切な作業だ。若馬に狼歯があれば抜く、臼歯がすり減って鋭利な部分ができていたら6か月~1年に1回は、表面を面取りするように削るなどの手入れが必要となる。馬の歯科技師に定期的にお願いして、ハミの収まりをよくしてあげることが大切だ。このように馬が快適にハミを受け入れられる状態に口中を整えることを「ビットシートをつくる」というが、常にこのような状態をキープすることはライダーの義務といえるだろう。

ハミについての基本的知識を身につけよう

さて、ここからはハミの種類や名称、馬の口の中のこと、フィッティングに関してなど、さまざまな角度で集めたハミの基礎知識を紹介していこう。ハミの世界は奥深い、だからこそ基本をベースに学んでおきたいものだ。

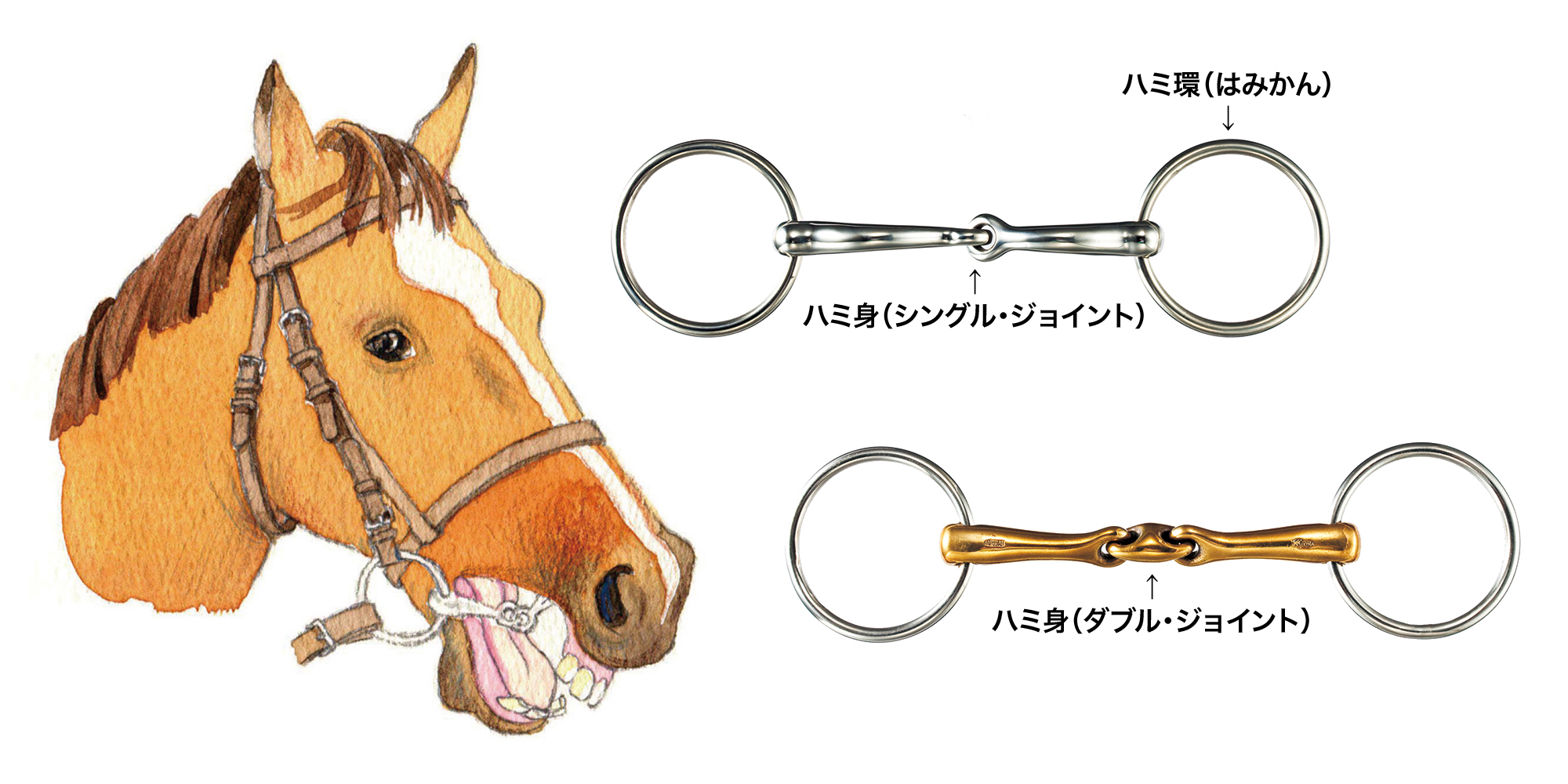

まずはハミの種類と各パーツの名称を覚えよう。

●水勒銜(すいろくはみ)

一般的なものは銜身(はみみ)にジョイントがあり、主に舌と歯槽間縁(しそうかんえん)に作用する。ジョイント部分のつなぎ目を増やしたダブルジョイントのタイプもある。左右に銜環(はみかん)がありそこに手綱をつける。

●大勒銜(たいろくはみ)

主に馬場馬術用に用いられる。銜身の左右に銜枝がそれぞれつき、鎖状のグルメットが制御の度合いを決め、顎を上げさせながら、下顎をゆずる働きをする。小勒銜とともに使う。大勒手綱、水勒手綱、2本の手綱を装着し操作する。

●ペラム

大勒銜と水勒銜を合体したもの。障害馬術やウエスタンで用いられることがある。噛ませる銜身は棒状のものやジョイント付きのものがある。2本の手綱を装着する方法と補助革(ペラムコンバータ)を使い1本の手綱で操作することもある。

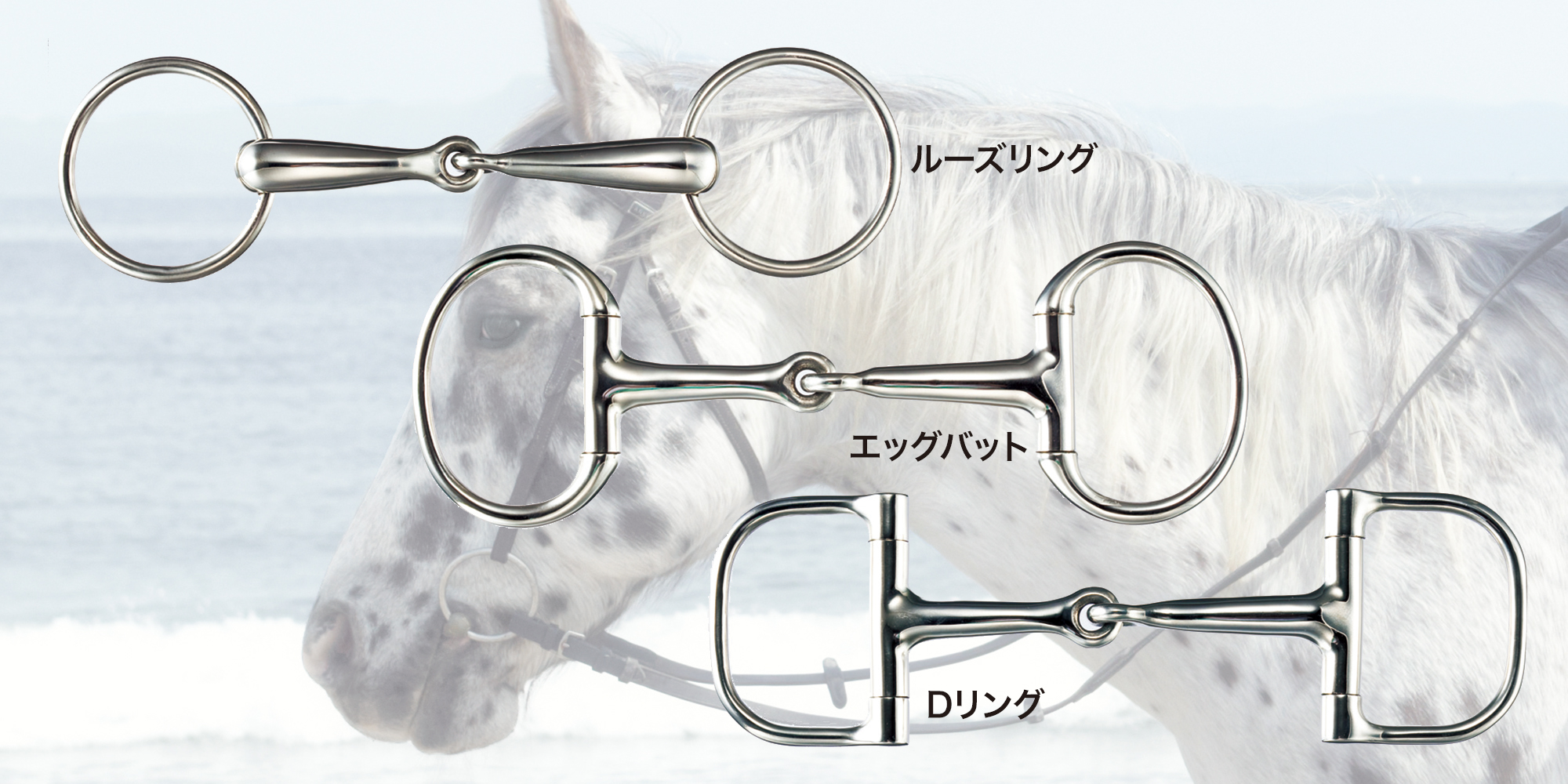

水勒ハミの代表的な3種の銜環、それぞれの違いは?

とにかく種類が豊富なハミ。水勒銜だけをとっても銜身が1本の棒状であったりダブルジョイントになっていたりと、さまざまな形がある。では、銜環の形の違いで何が変わるのだろうか? 丸い輪のルーズリング・タイプはゆるやかで、Dリング型になると頬への圧力が増していく。このように銜環の違いによって馬とのコンタクトの強さが変化していく。馬とライダーの技量や正確に合わせてもっとも相性のよいものを選びたい。

●ルーズリング水勒銜

銜環がくるくる動くしくみになっているので、最も当たりがやわらかい。

●エッグバット水勒銜

銜環が卵型になっているのでこの名。銜環が回転しないので銜身が安定する。

●Dリング水勒銜

D字状の銜環で通称「Dバミ」と呼ばれる。銜身が固定されているため、頬に強めに作用する。

大勒銜を使っているとき、馬の口はどうなっている?

指先のわずかな動きで馬をコントロールすることが可能になるのが大勒ハミは、それだけに馬も人もある水準以上の実力を求められる。いわゆるオン・ザ・ビット(ハミ受け)と呼ばれる人馬一体状態の騎乗を生み出しやすいのも大勒ハミの魅力だ。

馬の歯のない部分、歯槽間縁に2本のハミの銜身が収まるように入る。奥が小勒、手前が大勒。それぞれ手綱につなげて使う。

そして、小勒銜につく手綱は薬指と小指の間、大勒銜の下枝の銜環につながった手綱は中指と薬指の間で持つようにする。

鎖状のグルメットは手綱を引くと「おとがい窪」に押し付けられ、銜身が馬の舌と歯槽に圧力を加え舌緩めが上顎に当たる。グルメットの中央のリングに、グルメット止め革を通し尾錠に止める。上銜枝に着けられた頬革が項革を引き頭部に下方圧力が加わる。

そもそも「ハミ受け」とは、どんな状態のこと?

このように人と馬のコミュニケーションの接点が、まさにハミということになるが、このコミュニケーションの状態が良好で人馬ともに共通の目的意識を持って共働作業を行っている状態、すなわちさまざまな指示に馬が積極的に従っている状態、それを「ハミ受け」している状態という。馬が止まらない、曲がらない、頸を振るなど、騎手の指示を嫌がっているようであれば、正しくハミを受けているとはいえない。手綱の使い方が正しいことは重要なことだが、手綱、騎座、脚の扶助が一致すると同時に、騎座、脚によって馬をハミまで推進している状態をそう言う。

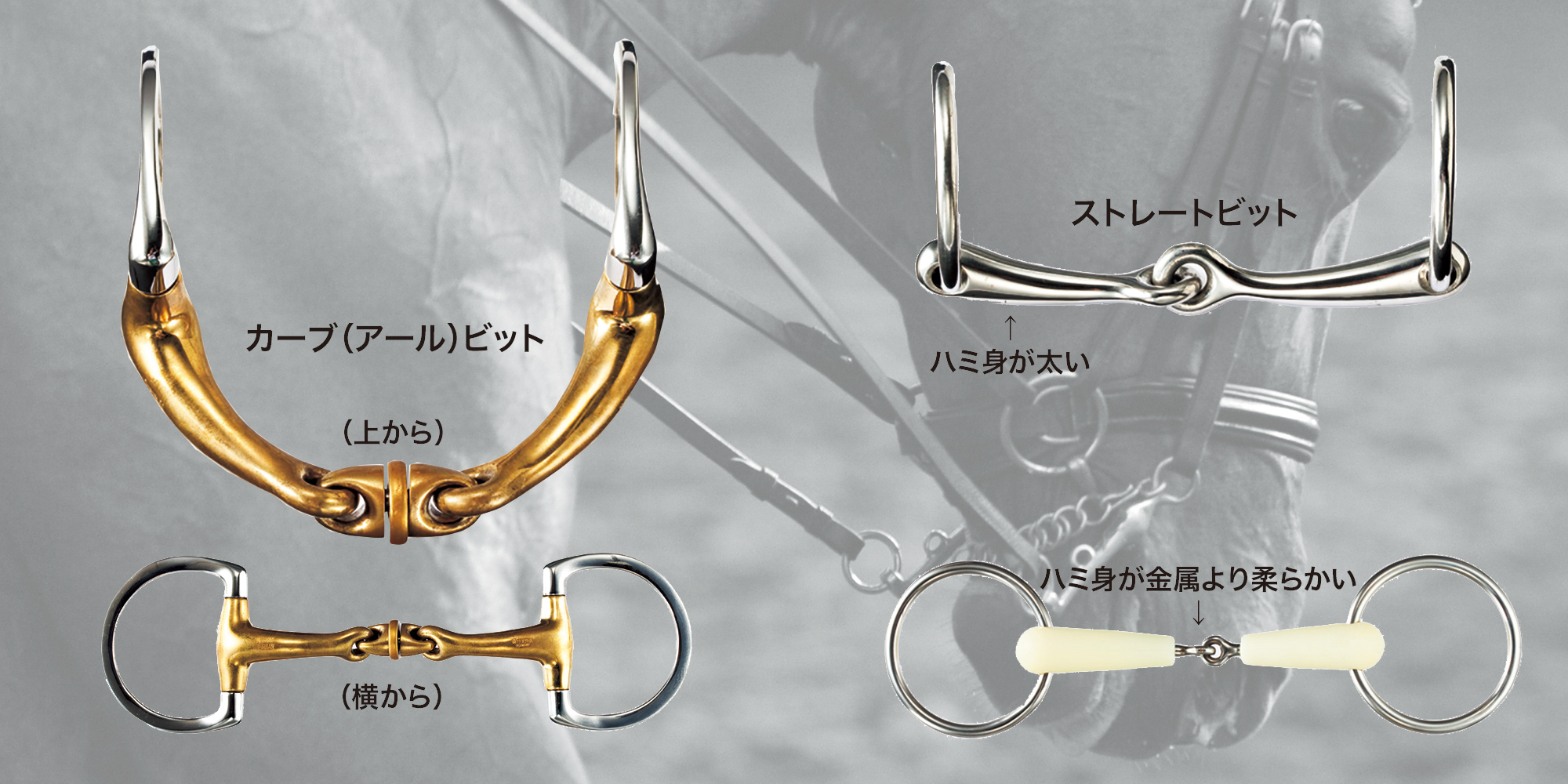

馬にとって優しいハミを考える

今では主流になりつつある「カーブ(アール)ビット」は、生物工学的に形作られた銜身が馬の口蓋に合うようゆるやかなカーブ状になっているハミのことだ。舌全体に均等に圧力がかかるので感触がソフトで、馬がくわえやすい。ほかにもダブルジョイントやローラーがついているものなど、馬の舌に過度な刺激を与えることなく、優しい接触で口中を潤わせるなど、馬の顎をリラックスさせる効果が高いものがさまざま登場している。銜身を太めにすることで口角に優しくソフトに作用するものもある。

馬に美味しい!? オーリガンとは?

ハミは常に進化している。馬が喜んで受け入れてくれるための素材や形状の見直し、ライダーが指示をより伝えやすくするための工夫などそのアプローチは多彩だが、突き詰めれば馬と人のより親密なコミュニケーションを実現させるためということになる。馬と人に優しいハミはこれからもさらに進化していくだろう。

銜身の形状は千差万別。愛馬にぴったりのハミを選んで!

シングルジョイント、ダブルジョイント、トルネードに、舌緩めのついたポート銜身などなど、銜身には実にたくさんの種類があり、その中からベストのものを選ぶのは確かに難しい。馬の動きに硬さを感じたら太目の銜身に、逆に動きを鈍く感じるようなら細めにしてみるなど、ハミを変えると馬の動きが一新することもある。つまり同じ馬でもそのときのコンディションを見極めて異なるハミを使いこなす、そんなきめ細やかな気遣いこそが、じっくり馬とつきあっていくために大切なことなのではないでしょうか。